Viele Menschen – auch Pflegekräfte – denken bei Robotern zunächst an Maschinen, die sich à la C-3PO in George Lucas’ Star Wars auf zwei Beinen bewegen und superintelligent sind. Robotik in der Pflege umfasst jedoch eine große Spannbreite von Systemen, die auch Transportsysteme oder Exoskelette beinhaltet. Diese Systeme sollen mühselige oder sich oft wiederholende Aufgaben möglichst automatisch übernehmen, um den Pflegekräften ihre Arbeit beziehungsweise ihren Arbeitsalltag zu erleichtern – nicht um diese zu ersetzen. Doch tun sie das wirklich, oder ist das alles noch Zukunftsmusik?

Roboter bei pflegefernen Tätigkeiten

In den Bereich der digitalen Assistenzsysteme gehört beispielsweise das Projekt SeRoDi, Serviceroboter für personenbezogene Dienstleistungen. Es wurde von 2014 bis 2018 vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierungen (IPA) mit anderen Forschungspartnern in stationären Einrichtungen durchgeführt.

Die Entwicklung und Testung eines intelligenten Pflegewagens, der per Smartphone gerufen und mit Wäscheutensilien oder Verbandsmaterial bestückt werden kann, ist genauso ein Ergebnis dieses Projekts wie der robotische Serviceassistent, der den Bewohnern Getränke oder Snacks anbietet und eigenständig in der Einrichtung herumfährt. Wie sich zeigte, sparte der Pflegewagen viele Laufwege des Pflegepersonals ein und reduzierte den bürokratischen Aufwand durch das Erkennen des entnommenen Materials und der automatischen Dokumentation.

Roboter Pepper als Entertainer

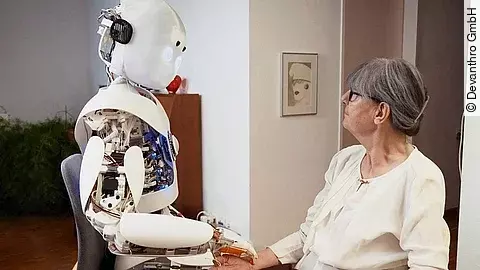

Der 2014 entwickelte erste humanoide Roboter Pepper ist ebenfalls ein Robotik-System, das Pflegekräfte bei ihrer Arbeit unterstützen soll. Er ist 1,20 Meter groß und spricht mit seinen großen Kulleraugen das Kindchenschema an. Pepper wird vor allem eingesetzt, um Bewohner oder Patienten zu unterhalten, ihnen Gesellschaft zu leisten oder einfache Aufgaben zu übernehmen, wie Aufklärung oder das Erinnern an die Medikamenteneinnahme.

Auch wenn Pepper schon eher an den goldenen C-3PO erinnert, geht es auch bei seinem Einsatz nicht darum, dass KI eigenständig denkt und handelt, sondern um die Frage, ob und wie Robotik die Pflege unterstützen kann. Dass dies geht, weiß Dr. Martina Kohlhuber vom Campus Geriatronik der Technischen Universität München (TUM), der bis 2027 in Garmisch-Partenkirchen aufgebaut werden soll.

Das ist der Landkreis mit dem höchsten Durchschnittsalter in ganz Deutschland und er ist für den Lehrstuhl quasi ein „Reallabor“, in dem es eine gute Infrastruktur mit vielen Kliniken, Ärzten und Pflegezentren gibt. Unter Professor Sami Haddadin, der das Munich Institut of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI) leitet, in dem auch der Campus Geriatronik angesiedelt ist, beschäftigen sich Kohlhuber und ihre Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema, wie Mensch und Maschine gemeinsam zusammenarbeiten können.

Wir wollen Pflegekräfte unterstützen, also Mensch mit Maschine und nicht Mensch statt Maschine.

Sie selbst ist dabei auf dem Campus Geriatronik in Garmisch-Partenkirchen im Einsatz und erforscht dort, wie man mithilfe der Geriatronik „ein möglichst selbstbestimmtes Leben im Alter“ erhalten kann und damit soziale Teilhabe ermöglicht. „Wir wollen zudem Pflegekräfte unterstützen, also Mensch mit Maschine und nicht Mensch statt Maschine“, erklärt die Expertin.

Zukunftsmusik: Mit Garmi die Pflege entlasten

Das tut die TUM unter anderem mit dem Roboter Garmi. „In ihm sind verschiedenste robotische Systeme vereint“, erklärt Kohlhuber. Die Vision von ihr und ihren Kollegen ist, „einen humanoiden Roboter zu entwickeln, der dann in fernerer Zukunft auch Menschen in den eigenen vier Wänden unterstützen kann“.

Garmi kann Post holen, die Tür öffnen, wenn es klingelt, Getränke servieren aber auch die Spülmaschine ausräumen. Der Roboter kann auch bei Gesellschaftsspielen mitspielen. „Unser Roboter Garmi kann schon jetzt das Thema Telemedizin mit umsetzen“, erklärt die technikaffine Campus-Leiterin.

Garmi ist rund 1,65 Meter groß, hat eine enorme Armspannweite von bis zu 2,40 Metern, ist aber so konzipiert, dass er in barrierefreien Wohnungen agieren kann. Auf dem am Kopf integrierten Display können Freunde und Bekannte eingespeichert werden, die er dann erkennt. Es können aber auch Vitalparameter eingespielt werden. Selbstverständlich kann Garmi auch Anrufe entgegennehmen und Emotionen erkennen sowie darauf reagieren. „Der Clou beim Garmi sind aber eindeutig die Arme. Sie sind eigenständige Roboter mit haptischem Feedback. Das heißt, der Arm hat einen Tastsinn und erkennt beispielsweise, wenn er berührt wird“, erklärt die Expertin nicht ohne Stolz.

Der Clou beim Garmi sind aber eindeutig die Arme. Sie sind eigenständige Roboter mit haptischem Feedback.

Der Arm mit seinen 19 beweglichen Fingergliedern kann so auch Tätigkeiten durchführen, die sehr patientennah sind. Auch im Bereich Gesundheit kann Garmi den Arzt sehr gut unterstützen – egal ob Herztöne abhören oder Ultraschall. „Zu Corona-Zeiten haben die Arme sogar Rachenabstriche genommen“, erklärt Kohlhuber. Für die Rehabilitation ist Garmi ebenfalls bestens geeignet. Er kann mit den Patienten beispielsweise passive und aktive Mobilisationsübungen durchführen.

Kohlhuber weist jedoch auch darauf hin, dass das, was wir Menschen intuitiv können, Garmi von langer Hand lernen muss – mithilfe von KI. Der Roboter wird in einer Musterwohnung im Forschungszentrum in Garmisch-Partenkirchen trainiert, die komplett digitalisiert ist. „Was wir mit Garmi und den anderen Robotern betreiben, ist Grundlagenforschung, die ein bisschen in die Anwendung geht“, erklärt Kohlhuber jedoch realistisch. Es müsse noch viel Wasser die Isar runterfließen, bis Garmi gelebte Wirklichkeit wird.

Von der Zukunft zurück ins Jetzt

Auch Professorin Martina Hasseler von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaft ist „Fan der Digitalisierung“, weist jedoch darauf hin, dass die Forschungs- und Evidenzlage zu Robotik in der Pflege sehr divers ist. Sie sieht die Krux darin, dass „wir in Deutschland ein unspezifisches Verständnis von professioneller Pflege haben und wir damit auch gar nicht wissen, was wir mit Digitalisierung in der Pflege eigentlich erreichen wollen“.

Hasseler mahnt an, dass sich Digitalisierung in der Pflege auch am Pflegeprozess orientieren muss. Pepper, Garmi & Co. helfen ihrer Meinung nach bei hauswirtschaftlichen Leistungen und Serviceleistungen, nicht jedoch bei komplexen pflegerischen Versorgungsprozessen. „Ein Pflegetisch ist ein Spieletisch, der in einem Pflegeheim steht. Er hat nichts mit Pflege zu tun, auch nicht, wenn man ihn Pflegetisch nennt“, entrüstet sich die Wissenschaftlerin über das immerwährende Problem, dass Robotik in der Pflege sich meist mit Leistungen aus dem SGB XI befasst, also nicht berufliche Pflege und pflegefachliche Leistungen meint.

Der klinische Nutzen von KI in Bezug auf einen verbesserten Patienten-Outcome ist nicht nachgewiesen.

Hasseler gibt zu, dass Robotik und robotische Systeme den Erhalt von Selbstbestimmung – gerade in den eigenen vier Wänden – fördern können. Sie findet robotische Systeme, die patientenferne Aufgaben übernehmen, in einem ersten Schritt durchaus sinnvoll, „damit die professionelle Pflege bei den Serviceleistungen unterstützt wird“. Dennoch warnt Hasseler gerade davor, in der Robotik die heilsbringende Lösung für den Fachkraftmangel in der Pflege zu sehen. On top kommen noch die hohen Kosten, bei denen noch nicht geklärt ist, wer diese trägt.

Sicherlich kann mithilfe von KI eine Hilfe beim Medikamenten- und Symptommanagement in der patientennahen Versorgung erreicht werden. Aber: „Der klinische Nutzen von KI in Bezug auf einen verbesserten Patienten-Outcome ist nicht nachgewiesen“, erklärt Hasseler. Ebenfalls nicht belegt ist, dass die Arbeitslast bei pflegefachlichen Tätigkeiten verringert werde.

Assistive Systeme mit Patientennutzen

Hat man diese Überlegungen im Hinterkopf, bleibt die Frage, ob und wie man die Gesundheitsversorgung der Patienten aus dem Bereich der Pflege verbessern kann. Digitale Medikamentengabe ist ein Beispiel, wie die Digitalisierung beiden Seiten nutzen kann. Laut Pflegekammer Rheinland-Pfalz verordnen noch immer rund 60 Prozent der Ärzte in deutschen Krankenhäusern die Medikation handschriftlich, was fehleranfällig allein wegen der unleserlichen Handschrift ist.

Diverse weitere Stolperfallen warten auf dem Weg, bis der Patient sein Medikament verabreicht bekommt. Hier wäre Digitalisierung eine durchaus sinnvolle Angelegenheit. Neben dem Verordnungsprozess sollten jedoch auch die anderen Prozessabschnitte, wie das Bestellen, Richten und Verteilen, angeschlossen und digitalisiert werden. Hier sind die Krankenhaus-Informationssystem-Hersteller gefragt. Wenn der gesamte Medikationsprozess digitalisiert ist, kann auch tatsächlich weitestgehend Arzneimitteltherapiesicherheit gewährleistet werden.

Closed Loop Medication Management

- Arzt oder Ärztin verordnet digital mit allen Details und zeichnet ab.

- Stationsapotheker überprüfen zusätzlich die Plausibilität der Verordnung im klinischen Kontext.

- Die Verordnung wird individualisiert an die Krankenhausapotheke weitergeleitet, wo die Tagesportionen für jeden einzelnen Patienten verschweißt und mit den Details zur Einnahme und dem Barcode des Patienten versehen werden. Diese individuelle Zuteilung in der Apotheke wird auch als Unit-Dose-System bezeichnet.

- Die Pflegefachpersonen verteilen die Medikamente auf Station an die Patienten und vergleichen dabei Barcode und Patientenname auf der Palette mit dem Patien-tenidentifikationsarmband.

- Dieser Prozess stellt sicher, dass Änderungen der Medikation oder der Verfassung des Patienten jedem am Medikationsprozess Beteiligten sofort angezeigt werden.

Aber auch Telenursing – gerade im angelsächsischen Bereich – kann laut Studienlage Face to face-Meetings gut ersetzen. Vitalparameter können so problemlos gemessen und auch Beratung kann auf diesem Weg durchgeführt werden. Zudem ist psychosoziale Versorgung durch Telenursing möglich, weiß Prof. Hasseler.

Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Jetzt einloggen